Je vais vous proposer quelques remarques de conclusion, ce sont vraiment quelques remarques.

La première concerne ce qui a été évoqué au tout début par Gisèle [Bastrenta], et je voudrais revenir sur ce point. Je vais me servir du tableau.

C’est ce qu’elle a évoqué à propos de ce qu’elle a appelé le traumatisme et la violence du rapport à l’Autre, au grand Autre, enfin à la mère en tout cas.

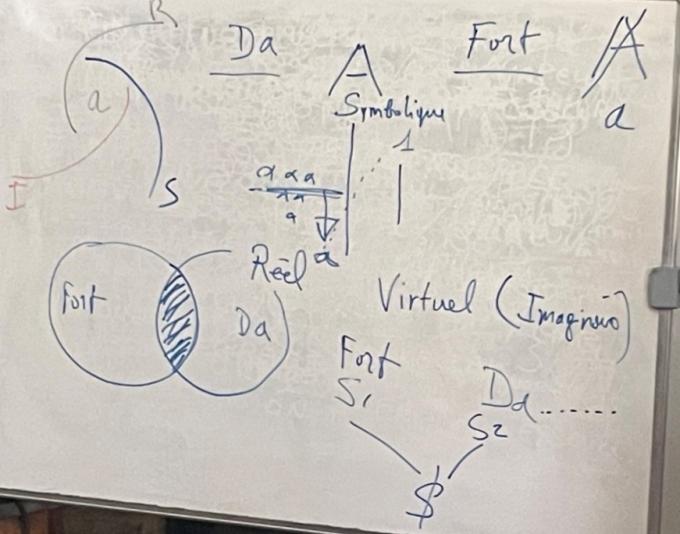

Alors ça me faisait penser ceci, une première remarque que ça m’évoque, c’est que, quand le petit parlêtre, le petit animal humain vient au monde, il est effectivement complètement pris, écrivons-le comme ça, complètement pris sous la puissance et les signifiants de l’Autre, du grand Autre.

Il est donc…, je dis ça parce que ça situe tout de suite un peu un des enjeux de cette Journée même si il n’a pas été évoqué directement, mais il est bien évident que…. si, si parce que vous aviez évoqué cette question… Vous avez dit que dans le Fort-da, l’enfant en quelque sorte joue quelque chose de sa relation au grand Autre, qui peut, et c’est vrai qu’on peut l’entendre comme ça, mettre en jeu, mettre en acte une sorte de maîtrise, comme une maîtrise qui serait jouée par l’enfant. Même si en fait, et Lacan le soulignera aussi, cette maîtrise est tout à fait illusoire, parce que on ne peut évidemment pas faire du Fort-da ce qui serait la façon dont un sujet viendrait là prendre dans le jeu de sa maîtrise justement quelque chose du rapport à l’objet et à l’absence. Ce n’est absolument pas sur le sujet qu’on va mettre l’accent parce que ce n’est pas de ça qu’il s’agit justement.

L’enfant, au moment où Freud saisit cette articulation du Fort-da, est complètement - et c’est important de le rappeler -, l’enfant est du côté…, je l’écris sous le grand A, parce que c’est bien sous la puissance de ce grand Autre signifiant, ou le Réel des soins, c’est lié, l’enfant est là comme vraiment petit a, il est là comme objet.

Et au départ, au départ de la vie, et c’est ça sans doute que vous évoquiez quand vous parliez de traumatisme et de violence, au début, l’enfant, il est objet, on peut le dire comme ça, il est objet de la jouissance de l’Autre, et on peut le dire sans pudeur parce que ça n’a pas de pudeur.

Et on va avoir une espèce d’étagement comme ça, qui correspond à une grande variété clinique : l’enfant, ici, comme objet de la jouissance de l’Autre, objet de la demande de l’Autre et puis, enfin, dans les cas favorables, il est objet du désir de l’Autre, c’est-à-dire désir avec la dimension de la question qui s’ouvre. Et bien entendu, pour que l’enfant soit objet de la demande puis du désir de l’Autre, il faut que quelque chose vienne barrer ce grand A. Et tout ça se joue dans le Fort-da.

Simplement ce qu’il est important de rappeler, c’est que cela se fait à partir de cette position de petit a que le corps de l’enfant, à travers laquelle le corps de l’enfant s’articule au grand Autre ; toujours c’est de là qu’on part. Et de la même façon Lacan soulignera que, quand je parle, même bien après l’enfance, comme, par exemple maintenant, eh bien, je parle toujours à partir de petit a. C’est petit a qui parle je en quelque sorte. Et bien sûr les analystes ne peuvent pas l’oublier, ils y sont rappelés dans le quotidien de leur pratique.

Alors c’était peut-être une première remarque que je voulais vous proposer.

Une deuxième remarque concerne ce qui a été évoqué entre autres par Claude Rivet, c’est-à-dire la question du rapport à l’image. Ça m’a fait venir la réflexion suivante en rapport avec le Fortda. Je vous propose cette remarque, elle me paraît articulable, je vous la propose comme elle m’est venue.

L’image spéculaire c’est quoi. C’est… je représente le miroir comme ça, de profil : vous avez à gauche le Réel de l’enfant, c’est son corps morcelé, là nous sommes du côté du Réel.

Claude [Rivet] a évoqué ce mouvement pré-spéculaire de tension de l’enfant vers l’Un, avec ce qu’il comporte de haine, de culpabilité aussi, de dépression telle que Mélanie Klein l’a mise en lumière, cette espèce de violence extrême qui se retourne contre l’enfant de ce qu’il dirige vers l’autre aussi. Mais en même temps cette tension vers l’unité que la mère représente dès avant le moment spéculaire. Et alors le moment spéculaire c’est quoi, c’est que l’enfant va s’identifier à ce qu’il reconnaît dans le miroir comme son image. Donc quelque chose de l’ordre d’une forme, forme au sens d’image, et qui est une, qui est totale, et bien entendu toujours anticipée par rapport à son état réel. Donc ça, cette formation de l’image, c’est un autre lieu que le lieu du Réel bien sûr. C’est un lieu que l’on peut dire virtuel. Il est virtuel, il n’est pas réel même si l’image est réelle.

L’image représente réellement un espace autre que l’espace réel.

Eh bien, comment pouvons-nous entendre cette articulation vraiment élémentaire du moment spéculaire, que je vous rappelle déjà là en deux des temps qu’elle articule ; un moment réel et un moment virtuel. Ce virtuel ne peut se mettre en place qu’à la condition que l’enfant dont le corps est ici représenté, écrit de façon schématique par ces petites croix là, il faut pour ça que l’enfant soit représenté dans le registre du langage : on peut écrire ici S comme symbolique ou signifiant. Il faut que l’enfant soit représenté, c’est pour ça que j’ai mis grand A au-dessus du miroir. Il faut qu’il soit représenté dans le registre Symbolique pour qu’il puisse être représenté dans le registre virtuel. Sinon, s’il n’est pas représenté dans le Symbolique, il ne peut pas reconnaître une image spéculaire. Et ça se voit dans certains cas de psychoses assez lourdes ou dans l’autisme.

Alors c’est intéressant de le rapporter au Fort-da, et je vous remercie de l’initiative de cette Journée parce que c’est en lisant votre argument et en pensant un tout petit peu à ce que j’allais dire tout en écoutant les interventions… je crois que nous pouvons effectivement entendre comment… Ici nous avons dans ce que j’ai inscrit le Réel nous avons le virtuel c’est-à-dire l’Imaginaire. Le grand I, l’Imaginaire je vais le mettre là... Et nous avons le Symbolique.

Nous les avons ici articulés autour de la structure spéculaire.

Maintenant si nous pensons au Fort-da, le Fort-da, ce n’est pas juste une opposition signifiante qui viendrait en quelque sorte résumer la structure du Symbolique. Le Fort-da c’est un mouvement, c’est un temps syncopé, ce n’est pas juste une opposition signifiante qui viendrait symboliser le grand Autre, ce n’est pas ça du tout. Et Lacan, d’ailleurs, il lui arrive de dire vous savez le Fort-da… il y a des auteurs - je ne sais plus à qui il pense dans Les Fondements de la psychanalyse -, qui pensent que le Fort-da voilà c’est acquis, c’est l’acquisition du Symbolique, sa maîtrise par l’enfant : pas du tout dit Lacan, pas du tout.

Et il rappelle que le Fortda c’est vraiment à partir de petit a que ça s’articule. C’est un appareillage de langage à partir du corps de l’enfant comme objet petit a. Alors ça m’amène à compléter un peu mon schéma ici et je vais essayer d’avancer sur ce moment spéculaire à la lumière du Fort-da… C’est que, pour que l’image se mette en place ici… je disais qu’il faut que l’enfant soit représenté dans le registre Symbolique, dans le langage. Et on peut le dire autrement, l’enfant n’est représenté dans le langage que si une part de la jouissance du corps tombe.

Tout à l’heure j’ai évoqué jouissance/ demande /désir, il faut qu’une part de la jouissance tombe, il faut que l’enfant ne soit pas dans une entière jouissance. Ça veut dire qu’ici je peux tout à fait marquer une barre qui image le refoulement et marquer ici petit a. C’est à dire qu’il faut, il est nécessaire qu’il y ait ce refoulement pour que puisse s’effectuer ici du Un au sens du Symbolique auquel va être articulée l’image spéculaire. Et qui permet, qui donne lieu au registre du virtuel comme tel.

Je ne peux envisager du virtuel, par exemple je ne peux me projeter, je peux dire, je ne sais pas… : « L’année prochaine j’aimerais bien aller visiter les vestiges de Pompéi », je ne peux faire de projet comme ça que si ce registre du virtuel est en place.

Alors quel rapport avec le Fort-da. Il n’est pas du tout impossible de considérer que le Fort si je prends ce schéma, le Fort, c’est-à-dire ce qui est loin, pourquoi ne pas l’inscrire au-dessus du lieu virtuel. Le Fort, c’est ce qui est loin, ce qui n’est pas là. Et quant au Da, eh bien, rien n’interdit de considérer que comme signifiant le Da va évoquer quelque chose du côté Réel de l’ici et maintenant. Simplement bien sûr ce n’est pas du tout le Réel au sens le plus réel du terme, c’est du Réel déjà symbolisé ; c’est-à-dire qu’il y a déjà la chute du petit a pour que l’enfant puisse évoquer le Da.

Du coup ça nous permet de relever ceci : si ce que je vous rappelle dans ce schéma est exact, il faut qu’il y ait une part du Réel qui soit refoulée pour que puisse prendre effet le trait symbolique, le 1, pour que l’enfant soit représenté par le langage…

Je continue en quelque sorte de commenter le départ de mon propos qui était le petit a sous le grand A puisque tout s’appuie sur ce petit a et ce grand A : c’est de là que ça part.

Le sujet n’est qu’une production bien seconde à ça, le sujet va être un effet de ça. Je vais essayer de le situer à partir encore une fois de ce qui s’est fait aujourd’hui. Nous pouvons envisager le Fort-da comme articulant dans l’Autre, c’est-à-dire dans le champ signifiant, ces deux côtés que la structure spéculaire montre de façon très parlante, du Réel et du virtuel.

Ça m’amène à quelque chose à laquelle je pensais en écoutant les interventions, c’est-à-dire l’aliénation. Vous savez que justement dans le séminaire sur les Fondements - je l’ai relu il n’y a pas longtemps donc je l’ai en tête -, il a un moment dans ce séminaire autrement nommé Les Quatre concepts…, … à un moment donné Lacan fait cette remarque que l’aliénation on n’a que ce mot à la bouche ; à l’époque où il parlait en 1968 et même de nos jours, on fait facilement cette remarque : on est aliéné à ceci à cela, et Lacan dit : il faudrait articuler un peu plus précisément les choses, cette aliénation, de quoi s’agit-il ? Et il va souligner la richesse de cette observation freudienne en l’articulant au Fort-da ; et il ne développe pas beaucoup mais un petit peu quand même. Il fait quelques remarques où il laisse entendre que ces deux signifiants Fort-Da peuvent illustrer ce qu’il entend par l’aliénation.

L’aliénation, vous savez, c’est le fait que nous sommes représentés comme Sujet par au moins deux signifiants, il en faut deux, et l’aliénation, c’est que on va s’articuler à partir de l’appui pris sur l’un de ces signifiants, et sur l’autre, d’une façon telle qu’il va y avoir quelque chose qui va être perdu dans le rapport ; c’est pas juste une contrariété, il y a une perte entre les deux. Et il va dire d’une manière qui n’est pas absolument limpide mais il va développer à partir de l’aliénation le Fort-da.

Alors l’aliénation, je vous rappelle la façon dont il l’évoque d’une manière très simple dans cet exemple-là, il dit : « Exemple : la bourse ou la vie ». Bon. Quelqu’un me dit « la bourse ou la vie » et me menace de prendre ma vie, alors si je choisis la bourse, si je veux garder ma bourse, eh bien je perds les deux, ce n’est pas une option extrêmement riche, c’est le cas de le dire. Mais si je choisis la vie je perds la bourse. Je garde la vie mais entamée quand même d’un petit quelque chose. J’ai la vie sauve mais moins la bourse. Alors comment appliquer ça au Fort-da. Eh bien Lacan met l’accent sur le fait que le Fort-da ne peut s’entendre qu’à partir du Fort, il dit ça.

Alors, je vous propose de le représenter comme ça : on va faire un cercle comme ça, le Fort, puis on va faire le Da, deuxième signifiant. Si nous considérons que du côté du Fort c’est l’absence, et que du côté du Da c’est la présence, si je choisis le Da, si je choisis la présence, je choisis ce côté-là du Réel, et du coup je perds le virtuel. Mais si je perds le virtuel je perds aussi le Réel parce que je ne peux absolument pas symboliser le Réel. Donc si je choisis le côté Réel, je perds les deux. Alors que si je choisis le Fort, le côté virtuel, et bien je récupère les deux mais les deux dans le registre Symbolique. C’est-à-dire que du côté du Da je vais avoir l’Existence. Pas le Réel mais l’Existence.

C’est-à-dire quelque chose qui suppose le Symbolique. Le Réel pur justement il n’y a pas d’articulation symbolique. Mais le Réel articulé au Symbolique ça donne le Da au sens de l’existence, du Dasein. Le Dasein, c’est tout à fait autre chose que le Réel. Et pour qu’il y ait Dasein il faut d’abord accepter qu’il y ait le Fort, c’est-à-dire qu’il y ait l’absence. Donc si je choisis le Fort, eh bien, je conserve le Da mais le Da écorné d’une part de ce qui constitue le Réel c’est-à-dire du refoulement.

On va mettre le refoulement ici. J’ai le Réel mais le Réel avec une part en moins. Et ce Réel avec une part en moins permet la mise en place du symbolique comme tel c’est à dire… j’ai l’impression en le disant que c’est presque trop simple comme ça… je pense que ça se tient….

Donc ce choix du Fort qui permet que du côté Da j’aie quelque chose d’une symbolisation du sujet comme Existence. Eh bien, cette Existence n’est possible qu’à partir du moment où s’effectue cette part sur le grand A. Et le fait que l’enfant articule dans le langage cette position d’objet par le Fort-da, ce n’est pas l’exercice d’une maîtrise, c’est la mise en jeu de la dyade en quelque sorte, du couple signifiant élémentaire par quoi il Existe comme Sujet.

Et alors qu’est-ce que c’est que cette Existence comme Sujet. C’est peut-être la dernière remarque que je voulais vous proposer sur ce Fort-da, et encore une fois merci de m’en donner l’occasion, ça m’a fait réfléchir et travailler en écoutant les interventions… Oui, il est clair que le Fort-da pour l’enfant s’appuie sur ce couple de signifiants qu’on ne peut pas dire un couple seulement d’opposés. Ça décrit un mouvement et une sorte de syncope.

D’abord le Fort, on va dire signifiant 1, le Fort évoque l’absence comme telle c’est-à-dire le réseau signifiant. Le Fort, c’est-à-dire le premier des deux sons articulés par l’enfant, renvoie au stock des signifiants, au Lieu des signifiants. D’une certaine façon on pourrait dire que le Fort évoque tout cet automaton, tout ce poids de langage qui pèse sur chacun d’entre nous comme un sac à dos très lourd d’ailleurs, qui nous écrase souvent qui peut même nous tuer… Comme vous le savez il y a des Sujets qui sont morts bien avant d’être morts, écrasés sous le poids de ce réseau signifiant qui est éminemment mortel. En effet la pulsion de mort est en relation étroite avec ce réseau, nous sommes facilement tués par les signifiants il ne faut pas l’oublier. Le langage c’est bien mais pour que ça vive, pour qu’un corps vive malgré tout ce qui lui pèse dessus des signifiants, il faut parfois en mettre un coup. Et puis vous voyez bien dans les exemples de névroses et notamment de névroses obsessionnelles mais je pourrais évoquer des psychoses aussi, on entend bien chez certains sujets quelque chose comme une plainte : je suis mort mais j’ai aucune envie de me réveiller, et ce n’est pas vous qui allez arriver à me faire vivre.

Donc le premier signifiant c’est celui qui renvoie au lieu de l’Autre. C’est toujours de là qu’on part pour une énonciation ou pour un acte. Mais donc on part de là. Et il y a le Da, le Da qui renvoie à l’autre signifiant. Non plus signifiant sur lequel je m’appuie pour commencer à parler mais le signifiant que je rencontre pour continuer à parler. Et ça, ce second signifiant il est très articulé à ce que vous évoquiez comme la tuchè, la rencontre, c’est aussi quelque chose où l’on peut, et Lacan le fait, on peut évoquer quelque chose comme l’aphanisis du Sujet. C’est-à-dire, il va être représenté, comme Lacan le dira dans cette formule célèbre et très importante : le Sujet d’abord n’est que représenté, il n’est absolument pas présenté d’une façon réelle. Le Sujet donc est représenté par ce premier signifiant pour cet autre signifiant et pour ceux qui pourront venir dans la suite.

Mais ce que nous avons ici c’est quelque chose d’un Sujet évanouissant, qu’on ne peut pas faire consister puisque on ne peut pas dire qu’un Sujet consiste dans un signifiant ; il consiste de façon successive dans les signifiants qui vont venir à cette place pour un autre signifiant. C’est ce que nous faisons toutes les fois que nous parlons puisque nous ne savons pas ce que nous allons dire, on ne sait pas où ça va nous mener. Donc ça permet d’articuler comment un Sujet, comment un effet de Sujet peut se produire à partir de quelque chose qui met fondamentalement en jeu le petit a et le grand Autre.

Et alors pour terminer ces quelques remarques, je voudrais faire cette petite notation, que ce Fort-da on l’expérimente à chaque fois qu’on essaye d’articuler quelque chose ou même d’articuler son rapport à un autre quel qu’il soit, mais aussi dans l’expérience difficile que nous faisons à ce que nous essayons d’élaborer de dire tout simplement.

Quand on essaye de dire quelque chose avec un tout petit peu de souci de ne pas dire n’importe quoi eh bien on est dans cette réactualisation du Fort-da tel que Freud l’articule de façon vraiment géniale en regardant son petit-fils, c’est-à-dire on est aux prises avec cet objet qui nous anime et auquel nous essayons de donner une valeur d’énonciation.

Chaque fois que nous parlons nous faisons ça, enfin nous essayons de faire ça.

Et voilà ce que je vous propose comme conclusion au moins provisoire et peut-être avez-vous des questions ou des remarques. Merci pour votre attention