Lemma: Psicoanalisi / Lacan

Quale amore, e quale odio, per Lacan in Italia?

Chi capisce la bellezza di Pinocchio, capisce l’Italia.

Giuseppe Prezzolini

C’era una volta…

-La psicoanalisi!- diranno subito i miei lettori.

No, signori, avete sbagliato. C’era una volta qualcos’altro, che mi propongo di definire, e che è il valore d’uso concreto che la psicoanalisi ha assunto nel panorama culturale e professionale italiano.[1]

La questione d’esordio, in un certo senso preliminare alla trattazione di questo tema è, a mio modo di vedere, se esista qualcosa che possiamo indicare come un’identità nazionale; e anche questa è una questione psicoanalitica.

Sicuramente l’Italia è uno strano paese. Per quel che riguarda ad esempio l’introduzione della psicoanalisi, direi che si deve essenzialmente a Edoardo Weiss, nato a Trieste nel 1889 e allievo di Paul Federn, con il quale è stato in analisi fino al 1913. All’epoca della sua nascita però Trieste faceva parte integrante dell’Impero Austro-Ungarico e il giovane Weiss, durante la Prima Guerra Mondiale, ha servito come ufficiale medico nell’esercito di quel paese, che era il suo. Solo dopo la guerra Trieste è stata incorporata nel Regno d’Italia ed Edoardo Weiss è diventato italiano. Per poco, all’incirca vent’anni, in quanto nel 1939 la promulgazione delle leggi razziali obbliga Weiss, che era ebreo, a rifugiarsi negli Stati Uniti, dove prosegue la sua attività di psichiatra e di psicoanalista inserendosi a pieno titolo in quello sviluppo della psicoanalisi che va sotto il nome di ego psychology.

Come si vede si tratta di un’origine italiana che è piuttosto zoppicante nella sua italianità. O forse è l’italianità che, quando non è caricaturale, è zoppicante. D’altronde un’identità che non sia zoppicante, in qualche modo bucata, mancante di qualcosa e strutturalmente incompleta, è un’identità paranoica. In più la psicoanalisi annovera tra i suoi corollari quello di non poter fare a meno di temperare la strutturale paranoicità della conoscenza.

Certamente non intendo ripercorrere le tappe dello sviluppo della psicoanalisi in Italia dall’inizio del ‘900 fino ai giorni nostri. Non avrei la competenza storiografica per farlo e non ho un particolare interesse per la questione. Ciò che mi interessa è qualcos’altro che potrei indicare come la particolarità italiana (sempre che ve ne sia una, ma è quanto intendo verificare) del transfert di lavoro alla psicoanalisi. In altre parole, quale tipo di amore, e quale tipo di odio, riservano alla psicoanalisi i professionisti della salute mentale e gli intellettuali cisalpini? Inoltre, essendo la mia formazione quella che è, mi interessa esplorare il rapporto tra l’Italia e la lettura che Lacan ha fatto di Freud. Dunque: quale amore e, ripeto, quale odio, per Lacan in Italia?

1. Paese dei balocchi[2]

(L’identità nazionale italiana)

Come dire qualcosa di una supposta identità nazionale senza cadere in uno stereotipo? Tanto vale partire proprio da lì. Al genio di Flaiano dobbiamo un aforisma che ne riassume benissimo uno: la situazione è grave, ma non è seria.[3] A mio modo di vedere questo aforisma è in qualche modo la cifra che meglio indica la distanza che gli italiani hanno con la percezione di se stessi. Si tratta di una cifra che ha qualche tratto di grottesco, ovvero un tratto che si colloca da qualche parte tra il tragico e il comico, e che film come “La grande guerra”[4] o “Mediterraneo”[5], portano a livelli espressivi straordinari. Naturalmente non sfuggono a questo destino i leader nazionali e, in certi filmati d’epoca, Benito Mussolini, mani sui fianchi, mandibola protrusa e oscillante sui talloni, finisce per assomigliare al Napoloni che incontra Adenoid Hynkel ne “Il grande dittatore”[6], ovvero alla caricatura di se stesso. Diversamente, direi, da quanto avviene per Hitler, che non somiglia mai a Chaplin che ne fa la caricatura, e che conserva la tragicità della propria maschera senza cadere nel grottesco.

Può questo tratto, questa cifra, questa distanza, essere presa come distintiva di qualcosa che sarebbe un’identità nazionale? Io penso di sì e penso anche che di questo tratto si possa ipotizzare una sorta di percorso genetico che affonda nello scivolamento, tutto italiano, tra lingua e territorio.

Nella misura in cui i due tratti sono distinguibili, differenzierei la questione fenomenica da quella in qualche modo genetica.

A proposito della prima, a proposito cioè delle forme fenomeniche concrete che questo tratto assume, il tratto stesso sembrerebbe consistere in una modalità di regolazione della distanza soggettiva allo Heim, al focolare, al luogo materno degli affetti, che si fa per oscillazione tra una forma di dipendenza da questo luogo che risulta inemendabile, e una sua costante irrisione in forma di ironia o francamente di satira. Inutile moltiplicare gli esempi; penso che ognuno possa riferirsi alla propria personale esperienza per trovarne di sufficientemente parlanti.

Più complessa è la questione genetica che vorrei qui sommariamente delineare.

Se a qualcuno capita di andare a visitare il bellissimo paese di Gerace si troverà in uno straordinario piccolo borgo medioevale ricco di dimore secentesche in pietra, il cui precario stato di conservazione, se da un lato può, e giustamente, preoccupare, dà però all’insieme del paese un fascino a cui è estremamente difficile sfuggire. Al centro della piazza, in una delle dimore barocche, si trova l’attuale municipio e, a sinistra dell’ingresso, una targa ricorda che in quel luogo, dopo il 1860 erano acquartierate le truppe piemontesi, o meglio quelle del neonato Regno d’Italia, che era però ancora quasi totalmente composto da soldati e ufficiali reclutati nelle valli piemontesi. Soldati dunque che parlavano un’altra lingua, che avevano costumi e tradizioni radicalmente diverse da quelle degli abitanti di Gerace, paese che guarda da un lato il mar Ionio e la bellissima piana di Locri, ovvero quella Locride oggi tristemente famosa per il livello di presenza della criminalità organizzata e per lo scempio edilizio che la caratterizza, dall’altro invece si stendono a perdita d’occhio i monti dell’Aspromonte, brulli, selvaggi e pressoché privi di strade. Non è difficile immaginare un ragazzo piemontese, che nei suoi vent’anni di vita aveva conosciuto gli alpeggi della Val Maira e le caserme della Torino sabauda, alle prese con quel luogo e quella cultura, così come non è difficile immaginare che effetto dovesse produrre sugli abitanti di Gerace la presenza in paese di quel ragazzo accompagnato dai suoi commilitoni. Tra questi si trovava, come riportato dalla targa sulla porta del Municipio, il giovane Edmondo De Amicis il quale, in quel luogo, si era dedicato alla stesura di un breve saggio dal titolo L’Esercito italiano ai tempi del colera.[7] Ne riporto qui l’inizio:

Nei mesi di gennaio e febbraio del sessantasette, il colera mieté qualche vittima nelle vicinanze di Girgenti, e specialmente in Porto Empedocle; donde nel mese di marzo, si sparse per tutta la provincia, e da questa, nell’aprile, in quella di Caltanisetta, e crebbe poi fierissimamente in entrambe nel mese di maggio, favorito dai calori estivi, che si fecero sentire un mese prima a cagione della lunga siccità. Né scemò punto nel giugno, eccetto nella città di Caltanisetta, in cui decrebbe rapidamente; che anzi, nei primi giorni di quell’istesso mese, invase la provincia di Trapani, quella di Catania, quella di Siracusa, e, sul cominciar di luglio, Palermo, e, sul cominciar d’agosto Messina, Intanto si era propagato per quasi tutte le altre province d’Italia, e particolarmente in quelle del mezzogiorno, e più che in ogni altra, in quella di Reggio, dove menò la sua ultima e spaventevole strage sul cadere dell’anno.

Quel che c’è d’interessante nel breve saggio di De Amicis è che illustra, meglio delle infinite ricerche sociologiche sul Meridione e sul Brigantaggio, lo stato disastroso dei rapporti tra i cittadini e la presenza dello Stato nazionale:

Per colmo di sventura, si propagava ogni di più e metteva radici profonde nel popolo, l’antica superstizione che il colèra fosse effetto di veleni sparsi per ordine del governo, che il volgo di gran parte dei paesi del mezzogiorno, per uso contratto sotto l’oppressione del governo cessato, tiene in conto d’un nemico continuamente e nascostamente inteso a fargli danno per necessità di sua conservazione. In Sicilia, questa superstizione era avvalorata del convincimento che il governo si volesse vendicare della ribellione di settembre, e però una gran parte dei provvedimenti sanitari presi dalle Autorità governative incontravano nella plebe un’opposizione accanita, ogni atto aveva il colore d’un attentato, in ogni ordine si sospettava una mira scellerata, da ogni menomo indizio si traeva argomento e conferma del veneficio, in ogni nonnulla, se ne vedeva la prova. Gli Ospedali, le disinfezioni, le visite dei pubblici ufficiali, tutto era oggetto di diffidenza, di paura, di aborrimento. I poveri non si risolvevano a lasciarsi trasportare negli spedali che nei momenti estremi, quando ogni cura riusciva inefficace. Morivano la più parte, e per ciò appunto si credeva più fermamente dal volgo che le medicine fossero veleni, e i medici assassini. Preferivano morire abbandonati, senza soccorsi, senza conforti

E l’Esercito, si chiede retoricamente De Amicis, che faceva? Ecco la risposta:

I servigi più duri erano quelli imposti tratto tratto da inattesi tumulti popolari, nel cuore della notte, qualche volta simultaneamente in vari punti dello stesso paese; e un pugno di soldati doveva uscire contro una moltitudine armata che li superava di numero cento volte, e batteva furiosamente alle porte della caserma e lanciava sassi alle finestre e minacciava di appiccare il fuoco alla casa, gridando “Morte agli avvelenatori, morte agli assassini del popolo!” e ogni altra maniera di vituperi. Le grida furenti risonavano improvvisamente nei silenziosi dormitori, i soldati balzavano dal letto esterrefatti, si vestivano in furia, accorrevano gli ufficiali, si poneva mano alle armi, si scendevano precipitosamente le scale, si faceva impeto sopra la folla. La folla si apriva, si sparpagliava, tornava ad accalcarsi, urlando, fischiando, gittando sassi, e i soldati un’altra volta facevano impeto e un’altra volta la folla si sperdeva, e avanti così per delle ore, per tutta la notte, molte volte per tutta la mattina seguente. Quando gli assembramenti erano di poca gente, i soldati uscivano disarmati, tentavano di quetarli con le buone parole, colla persuasione, coll’amorevolezza; ci riuscivano tal volta; tal altra erano aggrediti, percossi, e allora ritornavano di corsa alla caserma, s’armavano, uscivano di bel nuovo; i sediziosi si rinchiudevano nelle case, traevano le fucilate dalle finestre; bisognava gettar giù le porte, penetrar nelle case, venire alle mani. Il giorno continue fatiche; la notte sonni brevi ed interrotti; ansietà e pericolo sempre. Oltre tutto ciò, nella maggior parte dei paesi, bisognava che i soldati andassero a levar via i cadaveri dalle case, a trasportarli ai cimiteri sui carri del reggimento, a scavar le fosse e seppellirli. Talora il popolo vi si opponeva fieramente; bisognava penetrar nei suoi luridi abituri colle baionette alla mano, impadronirsi dei cadaveri a viva forza. Questi cadaveri bisognava qualche volta andarli a cercare per la campagna, e quando le braccia dei soldati non bastavano all’uopo, era mestieri obbligare i contadini a prestar l’opera loro, minacciandoli, trascinandoli. Bisognava impedire alla gente di fuggir dai paesi, inseguirla, ricondurla alle proprie case, tradurvela a forza, pigliando pel braccio ad uno ad uno intere famiglie di pezzenti, torme di fanciulli e di donne che rompevano in pianti e in grida disperate.

Come si vede i rapporti non potevano certo dirsi idilliaci.

Ora, De Amicis non è Collodi,[8] e, nel suo saggio, parte da questa osservazioni per proseguire illustrando con estrema efficacia la lotta tra la Ragione, per lui rappresentata dallo Stato italiano e dai suoi organi, tra i quali sono qui in primo piano l’Esercito e la Sanità militare, e la superstizione terrorizzata e terrorizzante del popolo che si oppone ciecamente e violentemente alla sua penetrazione. Ma qui non è tanto questo che ci interessa, bensì il divario impressionante che, appena 150 anni fa, opponeva tra loro le regioni italiane.

Si può pensare che 150 anni siano molti, e certamente lo sono, ma nello stesso tempo sono anche pochi. Il padre di mio nonno, ad esempio, avrebbe potuto essere garibaldino e sto parlando di qualcuno il cui figlio ho conosciuto bene e che è stato presente con i suoi ricordi e con la sua presenza per una parte significativa della mia vita. Quindi grandi differenze che, ovviamente, fanno da un lato un terreno fertile per una cultura non globalizzata del territorio (penso ad esempio alla cucina italiana che non credo abbia l’uguale nel mondo per la varietà dei cibi e della loro preparazione) e dall’altro alimentano localismi anche esasperati che sfociano talvolta in un vero odio razziale.

Ciò nonostante l’Italia ha indubitabilmente una lingua comune: Verga, Manzoni, Dante e Leopardi parlano e scrivono in italiano; non perché provengano dallo stesso paese, ma perché la stessa lingua, in un tempo in cui dello Stato italiano poteva anche non essere questione, accomunava e ancora accomuna la Sicilia di Verga, alla Lombardia di Manzoni, alla Toscana di Dante e alle Marche di Leopardi.[9]

Dunque, direi necessariamente, anche una sorta di doppia identificazione: da un lato lo Heim,[10] il luogo materno in senso stretto, propriamente familiare, dall’altro una lingua che può essere diversa, e spesso lo è, dal dialetto natio, ma che è e resta la lingua attraverso la quale ogni piccolo italiano entra nel linguaggio e nel mondo.[11]

L’ipotesi che vorrei avanzare è che questa strutturale doppiezza dell’identificazione temperi e renda un po’ più difficile un’identificazione al tratto che si presenti monolitica, certa, dura, imprescindibile, e dunque, in qualche modo, paranoica. In qualche modo è un po’ sempre come se nessun tratto fosse pienamente affidabile.

Analizzare questa rappresentazione un po’ giornalistica della situazione ci prenderà un po’ di tempo e ci obbligherà ad una giro attraverso il concetto freudiano di identificazione e il modo in cui Lacan ci insegna a leggere la questione.

2. L’abbecedario[12]

(Analisi del concetto di identificazione)

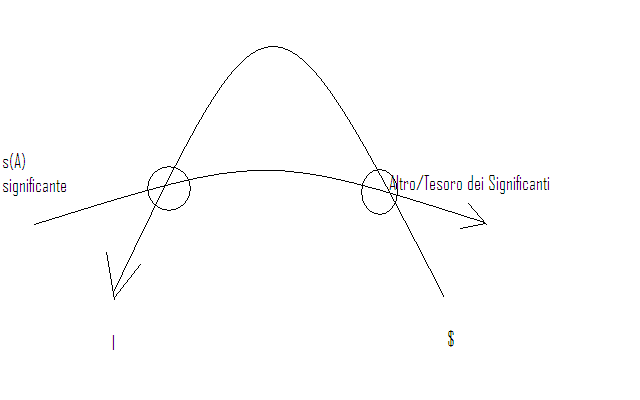

Abbiamo parlato di una certa doppiezza strutturale dell’identificazione che, forse, potrebbe aiutarci a spiegare un tratto che abbiamo colto in quanto in qualche modo caratteristico della rappresentazione che gli italiani hanno di sé. Per approfondire la questione e cercare di analizzarla dobbiamo partire dal concetto stesso di identificazione e, in particolare, dal fatto che, originariamente, nella prima fase orale dell’individuo, investimento oggettuale e identificazione non sono distinguibili l’uno dall’altra.[13] È anche vero che, a ben guardare, non si tratta della prima e più importante identificazione dell’individuo, ruolo che Freud riserva all’identificazione col padre della propria personale preistoria.[14] Questa prima identificazione non sembra essere la conseguenza o l’esito di un investimento oggettuale, bensì qualcosa di diretto, di immediato, di più antico di qualsivoglia investimento pulsionale.[15] Come sappiamo siamo dalle parti della formazione dell’Ideale dell’Io, ovvero dalle parti di qualcosa di fondante che Lacan situa come “I” in basso a sinistra nella forma più semplice (ad un piano) del grafo del desiderio:

Penso si capisca bene ciò di cui si tratta: il piccolo dell’uomo ($) a cui succede di produrre fonemi, di lallare, nel suo lallare incontra l’Altro, il tesoro dei significanti. Questo significa, semplicemente, che il suo lallare avviene in un mondo in cui il linguaggio è presente, preesiste al piccolo che in questo mondo arriva. Poiché il suo lallare è ascoltato da un parlante assume, e non può che assumere, dignità di parola, di suono che significa. Non importa cosa significhi, ma il piccolo riceve dall’Altro che giubila del suo “parlare” l’idea di sé in quanto esistente per l’Altro. Chiunque abbia visto un bambino che impara a parlare è perfettamente a conoscenza del totoparola che si scatena quando l’amatissimo bambino produce dei suoni: “Ha detto mamma!”, “No, ha detto babba, ma voleva dire babbo perché guardava me”, “No, no, era gatto”, o “pappa” o “tata” o “frittata” e così via tentando d’indovinare. A me sembra molto chiaro, come mi sembra chiaro che questa protopercezione di sé nell’Altro, sia la radice di ciò che Freud chiama Ideale del’Io. Questa osservazione si può in un certo senso accoppiare con una seconda osservazione freudiana, che è la seguente: l’Io è innanzi tutto un’entità corporea, non è soltanto un’entità superficiale, ma anche la proiezione di una superficie.[16] Cosa significa che l’Io non è solo un’entità superficiale ma anche la proiezione di una superficie (nicht nur ein Oberflächen wesen, sondern selbst die Projektion einer Oberfläche)? È qualcosa che riguarda questa primissima identificazione, questa sorta di proto identificazione che è identificazione col padre della propria personale preistoria. In sostanza si tratta del fatto che sancisce definitivamente per l’essere parlante una sorta di primato dell’immaginario, un primato che in un certo senso raddoppia, nel rapporto dell’apparato psichico in formazione all’Altro che gli preesiste, un dato, diciamo così, fisiologico: la nostra rappresentazione visiva del mondo parte dalla presenza di punti luminosi disposti su una superficie piana ancorché leggermente ricurva (la retina) e questo significa che noi vediamo come in un quadro o in una fotografia e che immaginiamo la profondità. E, ovviamente, così come noi vediamo, siamo visti, come superficie. Per questo, dice Freud, L’Io è prima di tutto la proiezione di una superficie. Si tratta di un debito incancellabile che noi abbiamo con la struttura in cui si fa la nostra formazione di esseri parlanti.

A questo punto, l’Io, inizialmente ancora piuttosto debole, prende cognizione degli investimenti oggettuali e a questi si identifica, fino a far pensare, nota ancora Freud, che il carattere dell’Io sia un sedimento degli investimenti oggettuali abbandonati.[17] Si tratta qui di una seconda forma di identificazione che Freud pone dal lato materno, ovvero dal lato dell’oggetto. È solo quando sorge qualcosa del divieto, a partire dunque da un’istanza che barra l’accesso all’oggetto, che diventa necessaria una terza forma di identificazione per poter assimilare questa stessa istanza, identificandosi in qualche modo con essa piuttosto che subirne brutalmente gli effetti. Siamo qui dalle parti della funzione di ciò che Lacan ci ha insegnato a concettualizzare come “I Nomi del padre”.

Il punto che mi interessa sottolineare è che tale funzione consente o dovrebbe consentire al soggetto di organizzarsi in uno spazio simbolico in cui il rapporto alla mancanza diventi affare proprio, piuttosto che appello all’Altro immaginario al fine che venga infine saturato, o resa ad un Altro reale che ci sprofondi nella depressione. Ed è a questo punto che mi pare si possa situare qualcosa della specificità italiana: in una sorta di peculiare difficoltà a far sì che il rapporto alla mancanza diventi e funzioni regolarmente come un affare proprio. Si tratterebbe di qualcosa come una prevalenza dell’identificazione dal lato dell’oggetto accompagnata da una presa di distanza da un’identificazione che iscriva il soggetto dentro una legge. Per continuare a nutrire il luogo comune che abbiamo scelto di non rimuovere, gli italiani sono un popolo di parcheggiatori in seconda fila che detestano i parcheggiatori in seconda fila. Ognuno sembra agevolmente collocarsi dal lato dell’eccezione, che, direi è il lato materno per eccellenza. “Ogni scarrafone”, si dice a Napoli, “è bello a mamma sua”. In fondo, ad un certo punto del racconto, è anche la posizione di Pinocchio che non discute col grillo parlante, non ne contesta la posizione; piuttosto si limita a non voler sentire e a ribadire che la cosa, a lui, non lo riguarda.[18]

Su quali siano le cause possibili di questa peculiarità – sempre che sia tale e che rivesta un qualche carattere proprio all’italianità degli italiani – si può evidentemente discutere a lungo. Qui mi limito a indicarne due possibili e, delle due una l’abbiamo già nominata: la lingua materna con quell’inflessione, con quel dialetto, con quei modi di dire, con quelle peculiarità semantiche e sintattiche è altra cosa dalla lingua nazionale, che è la lingua della scuola, dell’educazione civica, dell’espressione della legge. È possibile che in qualche modo l’operazione della castrazione - operazione che si pone tra l’identificazione “materna”, quella dal lato dell’oggetto, e identificazione al rappresentante della funzione dei Nomi di Padre – si faccia tra le due lingue. È un po’ come chi si concede all’estero comportamenti che lui stesso sente proibiti in Patria, ovvero nel luogo in cui funziona per lui la lingua della castrazione.[19] Se l’ipotesi che perseguo è giusta, possiamo dire che ogni borgo d’Italia è anche sempre un po’ all’estero; una sorta di italianità straniera a se stessa.

La seconda possibile causa che possiamo evocare a sostegno di un rapporto in qualche modo elastico, se non francamente lasso, all’idealità e all’identità è da ricercare nella millenaria presenza del Trono di Pietro a Roma, nel cuore dell’italianità. La santità di Giovanni Paolo II, la familiarità benevola di Giovanni XXIII sono per gli italiani altrettanto di famiglia – appunto - che la figura di Alessandro VI, ovvero di Roderic Llançol Borgia, padre di Cesare e di Lucrezia, capostipite di una famiglia sulle cui malefatte la novellistica popolare ha costruito un vero romanzo. Anche qui, da questo tipo di familiarità col rappresentante in terra della Legge Divina, ne risulta un rapporto con la legge un po’ particolare. Ho l’impressione, ad esempio, che le motivate accuse di pedofilia che sono mosse ad alcuni membri del clero cattolico in paesi diversi e lontani dall’Italia, scandalizzino gli italiani un po’ meno di quanto scandalizzino i cittadini di quei paesi; come se un italiano potesse dirsi: “Si, d’accordo, ma tanto sapevamo già cosa può nascondersi sotto una tonaca.”[20] Tutto il rapporto di questo caricaturale italiano che sto descrivendo col potere ne risulta influenzato e il distacco tra il ruolo pubblico e il funzionamento privato è, dall’inizio, immaginato come potenzialmente abissale, o comunque notevolmente più ampio, rispetto a paesi che si richiamano più o meno esplicitamente ad un’etica protestante.

3. Il paese dei Barbagianni[21]

(La tentazione esterofila)

La percentuale dei cittadini italiani che hanno votato alle prime elezioni europee (1979) è stata del 86,12%. Non credo di sbagliare se dico che è stata la più alta registrata in Europa. Prendiamo questo dato a segno di ciò che possiamo indicare come un lato esterofilo del supposto funzionamento nazionale che cerco di delineare. Nello stesso tempo, se diamo uno sguardo veloce ad un qualunque quotidiano nazionale, ci rendiamo conto immediatamente che l’interesse nazionale per la politica estera è scarso e che l’informazione al riguardo è scarna e molto spesso approssimativa. Sembrerebbe una contraddizione che è però solo apparente, in quanto un appello può essere rivolto a qualcuno senza che di questo qualcuno ci si interessi. In altre parole, si può attendere dall’estero la soluzione dei nostri mali senza per questo essere interessati a sapere che cosa sia o cosa succeda all’estero. Anzi, essendo l’estero il luogo da cui aspettiamo la soluzione, esso ha già una sua rappresentazione: la nostra, che è costruita dal nostro investimento. Non è difficile da rappresentarsi. Molti anni fa sono stato in Alaska per un viaggio piuttosto lungo e avventuroso, avevo un’immagine dei cani da slitta che sostanzialmente derivava dalla lettura adolescenziale di Jack London. Sono rimasto francamente e spiacevolmente sorpreso dai cani legati a dei pali attorno ai villaggi indiani dei quali direi che erano brutti, malnutriti e feroci di una ferocia senza dignità. Niente a che vedere con Zanna Bianca, Buck e gli occhi chiari degli Alaskan Malamute. Quando mi capita di rivedere le foto del viaggio, salto quelle dei cani, preferisco Zanna Bianca. È un po’ così che, nei nostri quotidiani, si salta l’estero. In qualche modo è il luogo in cui la palude dello Heim, del familiare, può essere un po’ meno invischiante, in cui forse si potrebbe essere un po’ liberi senza essere per questo abbandonati, un luogo insomma in cui una legge possa finalmente farsi riconoscere come non puramente nominale. Ovviamente, se per molti questo luogo può essere concupito e preso ad esempio (ad esempio quel 86% di votanti alle elezioni europee), per molti altri (una parte significativa dei quali fanno ugualmente parte di quella stessa percentuale) è aborrito e temuto nel suo avvento. Si sa che i sogni sono fatti della stessa materia di cui sono fatti gli incubi. Guardate che quel che succede tra l’Italia e l’Europa non è poi tanto diverso da Pinocchio e dal suo rapporto col Grillo Parlante: coscienza viva delle sue malefatte posta però a distanza tale da poter essere uccisa da una scarpata.

Ora, per venire a questioni a noi più vicine, la psicoanalisi è un movimento internazionale, che ha i suoi luoghi epici, Vienna, Londra, Parigi, New York e, tutto sommato, pochi altri. Le associazioni psicoanalitiche inoltre non sono come gli ordini professionali che garantiscono un’appartenenza fredda, burocratica, rigidamente ma impersonalmente normata. Io, ad esempio, sono iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Torino in quanto laureato in Medicina e residente a Torino, punto. Non c’è altro da dire. Se facessi il commercialista sarei iscritto all’Ordine dei Commercialisti della stessa città. Per le associazioni di psicoanalisti è di un’altra cosa che si tratta. Sappiamo bene che nell’appartenere ad un’associazione di psicoanalisti, e nel modo di appartenervi, è di un riconoscimento che si tratta. Ovvero si tratta di una nominazione, operazione con la quale la differenza tra essere “nominati” e “nominati a” non è mai perfettamente chiara. O meglio, possiamo certamente porre con chiarezza la differenza tra il “nominare” nel senso proprio di donare un nome proprio, come avviene col battesimo[22], e il fatto di essere chiamati ad una funzione, ma la clinica non cessa di dirci della continua commistione tra i due piani e, per quel che riguarda gli psicoanalisti è ben vero, come ricorda Lacan che un gruppo è Reale[23], il che significa che per quanto ci si sforzi di consentire che uno psicoanalista si autorizzi da sé, incontrerà sempre quel Reale che assume la forma propria del qualcun altro, un qualcun altro a cui viene attribuita una funzione immaginaria che è appunto quella di “nominare a”. Lacan ha cercato di contornare, e dunque anche di definire, la questione osservando che non ci sono degli analisti arroccati nella posizione dell’altro che nomina, bensì che c’è, da qualche parte, dell’analista. Il problema è che questa funzione simbolica è coperta da una funzione immaginaria che spesso è suppletiva, ed in ogni caso interseca sempre la funzione della nominazione tout-court. E questo ci porta a considerare che una difficoltà incontrata nell’essere “nominato a” può funzionare come un difetto di nominazione, il che mette in discussione, non la funzione, bensì l’esistenza stessa del soggetto.

Allora, si tratta di approfondire il valore che per noi, e intendo noi psicoanalisti italiani, assume una nominazione che ha il carattere peculiare di provenire dall’estero e di farsi, diciamo così in un’altra lingua. Peraltro noto che in questo momento, scrivendo questo articolo, devo continuamente tornare indietro per verificare che la funzione di correzione automatica del programma di scrittura non trasformi ogni volta il termine “nominazione” nel termine “dominazione”. Certo un computer non ha l’inconscio, ma consente comunque il gioco della lettera e trovo che questo scivolamento tra “nominazione” e “dominazione” debba essere visto più da vicino.

È proprio a questo proposito che vorrei sottolineare come il peculiare riconoscimento costituito dall’appartenenza ad un’associazione di psicoanalisti, sia un riconoscimento che viene da lontano, dall’estero, da un altro paese. E questo, direi, costituisce un tratto distintivo di questo stesso riconoscimento. Per gli psicoanalisti italiani, l’ associazione di appartenenza può funzionare come una “casa madre”, in senso proprio, ovvero “madre” nel senso che deve continuare ad esistere come tale affinché se ne mantenga e se ne perpetui la funzione. Mi pare che ci sia una certa difficoltà a cogliere l’appartenenza in un registro più paterno, ovvero a considerarsi iscritti in un ordine simbolico che fonda se stesso nella funzione del “Padre morto” a cui ogni padre si riferisce per sostenere la propria funzione paterna. È piuttosto da questo lato che cercherei a reperire qualcosa di una nominazione, ma a me pare che molto spesso, le nostre questioni “nazionali”, riguardino piuttosto una “nominazione a”, ovvero qualcosa che non si mantiene se non nel registro del mantenimento di un’investitura in qualche modo un po’ materna, un’investitura in cui ognuno si immagina come un’eccezione, in cui ognuno aspira a veder salire dritto verso il cielo, accolto, il fumo del proprio sacrificio.[24] Se Dio non è morto, o almeno radicalmente silente, non può fare a meno di essere un po’ madre. Si tratta di una madre particolare, realmente esistente, sia pure ad una certa distanza, e capace di sostenere immaginariamente ognuno dei suoi figli, i quali hanno però una certa difficoltà ad entrare in un ordine simbolico che, in quanto tale, li faccia uscire dalla posizione dell’eccezione che non consente alcun riconoscimento se non nell’ordine dell’uno per uno. Abbiamo già detto di come il termine “famiglia” sia utilizzato in Italia per indicare anche l’appartenenza ad una gruppalità mafiosa, divisa appunto in famiglie. Vorrei aggiungere che un potente per ragioni di mafia si chiama “mammasantissima”, a indicazione, direi che il suo potere reale, drammaticamente e oscenamente più che reale, si iscrive però fuori e contro l’ambito della legge.

Per quel che riguarda la psicoanalisi bisogna notare che l’esistenza stessa di un transfert di lavoro, che, per quanto di lavoro è pur sempre un transfert, implica necessariamente una certa verticalità delle relazioni. All’alba del terzo millennio, nelle nostre società democratiche, prive di rapporto alla trascendenza e per questo totalmente immanenti, in breve nelle nostre società segnate dalla caduta della funzione de “I Nomi-del-Padre”, la verticalità delle relazioni non è particolarmente alla moda e, da questo punto di vista, si potrebbe pensare che l’ideale ipermoderno tenda, anche nelle associazioni di psicoanalisti, ad una sorta di trionfo dell’orizzontalità. Non è quel che penso. O meglio, penso che, quando presente, quest’appello all’orizzontalità, più che superarla, forcluda la dimensione verticale dei rapporti. Forclusione dunque che, in quanto tale, non manca di ripresentarsi nel Reale della scissione e periferizzazione delle Associazioni e dei loro membri così come del loro trovarsi ad essere sottomesse ad un capo di fatto. Come, in una società di questo tipo, ipermoderna, possa funzionare un rapporto alla verticalità che non sia troppo squilibrato dal lato materno è, ritengo, una vera questione. Mi pare che la posizione italiana che sto cercando qui di delineare nei suoi tratti essenziali, se opportunamente analizzata, possa forse aiutarci ad avanzare nella questione stessa. In sintesi possiamo dire che uno squilibrio dal lato materno comporta una forma di dittatura che è però temperata dal suo emanare da un luogo (l’oltralpe) segnato da una notevole distanza. Ognuno, nel suo piccolo, nel suo Heim, nel suo piccolo spazio di non regola, può immaginarsi come una sorta di ambasciatore plenipotenziario e siamo con questo a qualcosa che ricorda l’Italia rinascimentale in cui potentati locali si fronteggiavano e si confrontavano in un continuo gioco di guerre e di alleanze appoggiandosi ora a Carlo V, Re di Spagna e Imperatore del Sacro Romano Impero, ora a ai Re francesi, da Carlo VIII, a Luigi XII e a Francesco I. Naturalmente, se a qualcuno questa situazione piace, a qualcun altro suscita una sensazione vicina all’orrore, ed ecco dunque gli italiani che cercano un’affiliazione che non sia tale, un’appartenenza segnata dal mito ipermoderno dell’orizzontalità, un’affiliazione senza figli e senza padri (o piuttosto madri nell’analisi che stiamo conducendo). Ormai dovremmo sapere di che si tratta. Come ha avuto occasione di dirmi Jean Bergès, che è stato il mio analista,: “Beuf…vous savez, les opposés…sont du même tabac…”

4. Finalmente Pinocchio cessa d’essere un burattino e diventa un ragazzo[25]

È l’ultimo capitolo di Pinocchio, ed è l’ultimo di questo scritto, e Pinocchio, nel capitolo precedente, prima di diventare finalmente un ragazzo, trova suo padre. Il luogo in cui avviene l’incontro è poco usuale, ma il soggetto, si sa, va a ficcarsi nei luoghi più impensati. Comunque, per quanto riguarda Pinocchio, egli si trova nel ventre del Pesce-cane e, brancolando in mezzo a quel buio, si avvia un passo dopo l’altro verso un piccolo chiarore che vede baluginare lontano lontano.

E nel camminare sentì che i suoi piedi sguazzavano in una pozzanghera d’acqua grassa e sdrucciolona, e quell’acqua sapeva di un odore così acuto di pesce fritto, che gli pareva d’essere a mezza quaresima.

E più andava avanti, e più il chiarore si faceva rilucente e distinto: finché, cammina cammina, alla fine arrivò: e quando fu arrivato…che cosa trovò? Ve lo do ad indovinare in mille: trovò una piccola tavola apparecchiata, con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde, e seduto a tavola un vecchiettino tutto bianco, come se fosse di neve o di panna montata, il quale se ne stava lì biascicando alcuni pesciolini vivi, ma tanto vivi, che alle volte, mentre li mangiava, gli scappavano perfino di bocca.

A quella vista il povero Pinocchio ebbe un’allegrezza così grande e così inaspettata, che ci mancò un ette non cadesse in delirio. Voleva ridere, voleva piangere, voleva dire un monte di cose; e invece mugolava confusamente e balbettava delle parole tronche e sconclusionate. Finalmente gli riuscì di cacciar fuori un grido di gioia e, spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchietto, cominciò a urlare:

- Oh! babbino mio! finalmente vi ho ritrovato! Ora poi non vi lascio più, mai più, mai più![26]

Come è noto, prima di trovarsi nel ventre del Pesce-cane, Pinocchio ha dovuto compiere un viaggio lungo e complesso, un viaggio che lo farà passare dalla condizione di burattino a quella di ragazzo, un viaggio che si conclude con un appello al padre. Torniamo dunque a Freud, e a Lacan. La nevrosi che è stata quella del primo lo spinge a formulare, nel contesto della finis Austriae, della caduta dell’Impero e del crollo dell’ancièn règime, la sua domanda cruciale: cos’è un padre? E Lacan, la cui questione girava attorno alla constatazione un po’ disperante che non c’è rapporto sessuale, riprende da par suo la questione freudiana. Ora, dove siamo noi, in Italia, in rapporto a questa questione?[27] Insomma, qual è il nostro rapporto a Geppetto? Per i lettori non italiani, sottolineo che Geppetto è il nome del padre di Pinocchio, il falegname povero costruttore del burattino, ed è un diminutivo di Giuseppe ovvero lo stesso nome del padre putativo di Gesù, anche lui povero e falegname. Cosa c’entra Gesù con Pinocchio? Certo non si tratta solo della casuale coincidenza per cui i due padri hanno lo stesso nome. Piuttosto penso che la scelta di Collodi di chiamare Geppetto il padre di Pinocchio abbia qualcosa a che vedere con la figura del primo Giuseppe, del padre di Gesù. Entrambi sono poveri, ma, ed è quel che più conta, nessuno dei due è padre biologico. Per entrambi si tratta di una scelta. Nel caso di Geppetto la scelta è quella di costruire un burattino partendo da un legno la cui anima è già presente, indipendentemente che di quel legno si voglia fare un burattino. Anzi, in un primo momento il fatto che il pezzo di legno si fosse messo a parlare[28] fa decidere lo spaventatissimo maestro Ciliegia a liberasene regalandolo a Geppetto. È solo quest’ultimo che, volendo fare un burattino, si trova ad accettare come una specie di condanna il fatto di ritrovarsi con un figlio:

…Insomma tanto dissero e tanto fecero, che il carabiniere rimesse in libertà Pinocchio, e condusse in prigione quel pover’uomo di Geppetto. Il quale, non avendo parole lì per lì per difendersi, piangeva come un vitellino, e nell’avviarsi verso il carcere, balbettava singhiozzando:

- Sciagurato figliuolo! E pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene! Ma mi sta il dovere! Dovevo pensarci prima!...[29]

Dunque, possiamo dire che quella di Geppetto è una paternità in qualche modo debole, e per questo anche molto forte. A mio modo di vedere è la stessa paternità di cui da prova Abramo quando accetta di compiere il sacrificio di Isacco. Per essere padre, di Isacco come di tutto il popolo d’Israele, deve prima accettare d’essere figlio; per poter essere ubbidito, ubbidisce; per dettare una legge deve seguirne una.[30] Da questo punto di vista penso si possa agevolmente cogliere il senso del parallelo con il padre putativo di Gesù. In qualche modo è anche lui, come Geppetto, messo di fronte ad un fatto compiuto, accetta ciò che proviene dall’Altro, a suo modo è nell’obbedienza e nell’accettazione.

Ora che cos’è per noi questa questione della paternità e quella, a questa legata, dell’indebolimento della funzione dei Nomi-del-Padre? Per essere franchi, al limite forse della brutalità, qualche volta ho avuto l’impressione che si potesse nascondere, dietro questa nozione, una sorta di rimpianto per una paternità immaginaria, per una fallicità ordinante, della quale non credo sia mai stata questione nell’esercizio della psicoanalisi. Al contrario, penso che, come la psicosi, la psicoanalisi tenda alla donna. L’analista è nella posizione dell’oggetto a, posizione di cui non sa niente se non che accetta di esservi messo dall’altro, ma il suo essere in questa posizione è temperato dal suo potersi riferire ad un fallo simbolico. Come tale questo fallo non consente l’esercizio di un potere impositivo o di seduzione. Certo gli potrà capitare, in quanto analista, di ordinare e di sedurre, ma sarà solo in quanto l’altro lo pone in quella contingenza a partire dalla scrittura del suo fantasma. Il riferimento ad un fallo simbolico comporta più la nozione che da qualche parte una legge c’è, che il riferimento puntuale ad una legge esplicitata ed esplicitabile. E qui si trova l’ombelico del mio amore per Lacan.

Non è solo che la verità non si può che dire a metà, è che non ho mai trovato qualcuno che fosse così lucidamente e disperatamente cosciente di non poterla dire intera. Per ragioni banalmente biografiche non ho mai potuto ascoltare dal vivo un seminario di Lacan, ma qualche volta, leggendo, mi trovo commosso e affascinato dalla consapevolezza che emana dalle sue parole. È come se l’impossibilità di dire la cosa non lo facesse arretrare dal tentativo di dirla, di evocarla da mille angoli e con mille riferimenti. Nello stesso tempo ciò di cui ci possiamo, forse, fidare sono le leggi che definiscono assieme la cosa e la possibilità di dirne: leggi del linguaggio, della logica, della topologia.

È indubbio che questo conferisca al lavoro di Lacan uno spessore intellettuale ed emotivo che, a mio modo di vedere, non ha l’uguale nel secolo scorso. Il punto è: che effetto fa allo psicoanalista italiano questo spessore? Caricaturizzando un po’ se ne possono identificare due prototipi estremi.

Primo effetto: di repulsione. Esistono psicoanalisti integralmente conquistati dal fascino biografico del reificazionismo psicologico. La vita psichica è per loro la conseguenza di fatti psichici, i fatti sono più o meno ordinati e ordinabili in una biografia individuale e la complessità della vita psichica e delle sue manifestazioni non è altro che il prodotto stocastico e probabilistico della sommatoria di un numero infinito di incidenze. Andate a parlare loro di Lacan! Storcono il naso a sentir parlare con un po’ di attenzione di Freud. In genere Lacan è da loro inserito in un guazzabuglio parigino che va da Saint Germain des Près, ai surrealisti, alle Gitanes e a Juliette Greco.

Secondo effetto: di fascinazione. La complessità, la mancata rinuncia ad affrontare la questione della verità, viene intuita; in qualche modo se ne è sedotti ma, sulla scena nazionale, viene riprodotta come complicazione e fumosità. Penosi, piccoli Lacan alla periferia dell’impero che, scimmiottando, cercano tristemente di sedurre riproducendo la caricatura inconsapevole di ciò da cui sono stati sedotti. Sono, in senso proprio, prigionieri di una ripetizione, di una vera coazione a ripetere. Si comportano un po’ come un mio paziente che è terribilmente psicotico. Capisce ciò che gli si dice e capisce ciò che avviene attorno a lui, lo coglie nel suo valore immaginario ma non riesce farsene una rappresentazione significante. Il suo tentativo di andare oltre l’apparenza che lo affascina non ha altra fine possibile che l’esaurimento. Continua a ripetere, a chiedere, a riprodurre un gesto, o anche solo un significante che l’ha colpito, e la ripetizione non ha fine se non nello sfinimento suo o del suo interlocutore. Questo tipo di analista è, direi, strutturalmente bifronte. Da un lato guarda all’oltralpe come ad un luogo che mantiene il suo rapporto transferale alla casa madre, e dall’altro lato è cisalpino e riproduce, a suo modo, ciò da cui è stato sedotto. Guardando, o meglio intuendo una fallicità simbolica dietro al velo che la maschera, riproduce per i suoi ascoltatori una fallicità immaginaria al cui godimento non riesce a sottrarsi.

Va da sé che analisti del primo tipo sono confermati nella loro idea di Lacan, dall’incontro occasionale con psicoanalisti di questo tipo che, spesso, sono l’unico accesso a quello che essi pensano essere il pensiero di Lacan stesso.

Evidentemente ho delineato due situazioni estreme e, ripeto, caricaturali, ma penso che possano comunque aiutarci a collocare in una qualche cornice il rapporto della psicoanalisi italiana a Lacan.

Per quel che mi riguarda io penso che un rapporto alla funzione dei Nomi del Padre sia possibile, anzi, per essere fin troppo precisi, penso che in quanto nati in un linguaggio che ci pre-esiste quel rapporto non sia evitabile e che i Nomi del Padre facciano la loro funzione oggi come ieri. Se c’è della significazione soggettiva c’è del fallo simbolico e, affinché del fallo simbolico ci sia, è necessario che un qualche povero Geppetto assuma l’onere di esserne il portatore. Piuttosto è di una certa caduta della fallicità immaginaria che penso si possa parlare, e, conseguentemente, l’esercizio del potere sembrerebbe spostarsi progressivamente verso forme un po’ matriarcali, in cui il riconoscimento si fa “uno per uno”. Da questo punto di vista la questione freudiana (Cos’è un padre?) ha una sua radicale attualità che vede la psicoanalisi posizionata al centro del ciclone aperto dalla questione. In particolare penso si debba porre grande attenzione a non confondere la proposizione di Lacan circa l’indebolimento della funzione paterna con un appello un po’ nostalgico ad un ritorno di una fallicità immaginaria. Da questo punto di vista mi sembra che le questioni inerenti alle associazioni di psicoanalisti, incentrate come sono sulla nozione fondante di un transfert di lavoro, siano un laboratorio straordinario per trattare il problema che ho cercato di delineare attraverso uno “stile italiano”. Lo ribadisco in estrema sintesi:

- In Italia esiste un divario particolarmente ampio tra identificazione all’oggetto (dunque da lato materno) e identificazione al portatore del fallo, all’agente della castrazione simbolica.

- Questo divario consente di osservare con particolare chiarezza la deriva che ognuna delle forme di identificazione può assumere: da un lato si tratta di una deriva verso il totale arbitrio del potere matriarcale (di cui le “famiglie” mafiose sono un esempio clamoroso) e, dall’altro lato, si tratta piuttosto di una deriva verso un appello ad una posizione totalmente terza che regoli le questioni come “di per sé”.[31]

Direi allora che per noi, psicoanalisti italiani, si tratta di temperare il desiderio di riconoscimento “materno” senza per questo scivolare nell’appello ad un esterno che detti la sua legge. Resta il problema di far funzionare un riferimento comune, che vede noi (psicoanalisti italiani) e i confratelli francesi, o tedeschi o portoghesi, dallo stesso lato rispetto ad un terzo che assuma fino in fondo il suo valore simbolico senza dover passare troppo attraverso la sua rappresentazione immaginaria. È, mi sembra, il minimo che si può chiedere, a chi dell’essere analizzante, dell’essere analizzato, dell’analizzarsi e dell’analizzare, insomma di essere diventato e di continuare ad essere analista, ha scelto di fare il proprio lavoro.

[1] Ovviamente l’incipit di questo articolo è ricalcato su quello celeberrimo di Pinocchio: C’era una volta…- Un Re! – diranno subito i miei piccoli lettori…( Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, Mondatori, Milano 1981, p. 3). ). Da questo punto di vista il riferimento a Pinocchio come sottotesto di questo scritto è poco più che uno scherzo. Da un altro punto di vista tuttavia la questione è più complessa e rimando per una sua trattazione ad un libro recente (S. Stewart-Steinberg, L’effetto Pinocchio, tr. it., Elliot Edizioni, Roma 2011) che tratta la nascita dell’identità nazionale tra il 1861 e il 1922, date rispettivamente della nascita della Monarchia costituzionale in Italia e dell’avvento del Fascismo. Ne cito solo un breve passo dell’introduzione: …in sostanza, l’espressione di una autocoscienza nazionale si è basata in Italia su un linguaggio che poneva la marginalizzazione e l’impotenza come aspetti fondamentali della condizione degli italiani moderni. Inoltre, l’aspetto della marginalizzazione e dell’impotenza venne subito connesso ad altre caratteristiche tipiche della cosiddetta italianità: la superficialità, la retorica, l’inconsistenza e l’infantilismo…(p. 13)…Attraverso questi discorsi, il problema di creare un soggetto italiano veniva vissuto da una parte, come crisi della funzione paterna (e quindi come crisi della performatività maschile) e, dall’altra, come sicura conferma dei valori femminili (elemento strutturale essenziale che proprio in virtù dell’intrinseca natura femminile, esigeva di essere superato). Questi tre aspetti, la crisi del liberalismo, la crisi della coscienza religiosa e della performatività paterna, maschile, si coagulavano nell’ansia per la mancanza di interiorità che sembrava caratterizzare l’italiano moderno (pp. 14 e 15)

[2] E dove vai?

—Vado ad abitare in un paese... che è il più bel paese di questo mondo: una vera cuccagna!...

—E come si chiama?

—Si chiama il «Paese dei balocchi». Perché non vieni anche tu?

—Io? no davvero!

—Hai torto, Pinocchio! Credilo a me che, se non vieni, te ne pentirai. Dove vuoi trovare un paese più sano per noialtri ragazzi? Lì non vi sono scuole: lì non vi sono maestri: lì non vi sono libri. In quel paese benedetto non si studia mai. Il giovedì non si fa scuola: e ogni settimana è composta di sei giovedì e di una domenica. Figurati che le vacanze dell’autunno cominciano col primo di gennaio e finiscono coll’ultimo di dicembre. Ecco un paese, come piace veramente a me! Ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili!... (Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, cit., p. 143.)

[3] Ovviamente Flaiano non è solo, anzi, è piuttosto in buona compagnia, ad esempio Leopardi:…”La disposizione degli italiani è quella di un pieno e continuo cinismo d’animo, di pensiero, di carattere, di costumi, d’opinione, di parole e d’azioni”. G- Leopardi e Franco Cordero, Discorso sopra lo stato presente degl’italiani, seguito dai pensieri di un italiano d’oggi, Bollati Boringhieri, Torino 2011, p. 28.

[4] La grande guerra, Italia – Francia, 1959, 135 min., B/N, regia di Mario Monicelli.

[5] Mediterraneo, Italia, 1991, 96 min., colore, regia di Gabriele Salvatores.

[6] The Great Dictator, USA, 1940, 126 min., B/N, regia di Charlie Chaplin.

[7] Non sono riuscito a trovare un’edizione a stampa del saggio di De Amicis, ma è riportato integralmente sul sito www.studirisorgimentali.org

[8] Entrambi gli autori erano socialisti ed entrambi profondamente impegnati nello sforzo di far trionfare la ragione sulla miseria, l’arretratezza e la superstizione dell’Italia di quegli anni, ma, piemontese il primo e toscano il secondo, sono autori di due libri che più diversi non si potrebbe. Entrambi i libri sono comunque stati due capisaldi della formazione dei giovani italiani nel secolo ormai trascorso: il deamicisiano “Cuore” e “Pinocchio” che, come si è già visto, serve da sottotraccia per questo intero scritto. Mentre il primo aderisce alla sua idealità senza mai ombra di ironia e crogiolandosi piuttosto nella dimensione compiaciuta e un po’ melensa del sacrificio di sé, il secondo bastona la follia sociale, la normale follia che lega reciprocamente gli uomini nel loro legame comune, con un pezzo di legno che si anima e non fa che andare a mettere il dito nelle piaghe. Visto l’argomento che stiamo trattando verrebbe da dire che la Toscana non è il Piemonte.

[9] Si tratta di un punto centrale dell’ipotesi genetica che perseguo, che ha a che fare con la “costruzione” della letteratura italiana. L’analisi di De Sanctis costruisce l’idea di una tradizione letteraria specificatamente italiana, una tradizione che è però in bilico su un paradosso fondamentale: pur teso a dimostrare l’esistenza di una letteratura italiana, il testo poggia sulla tesi che gli italiani semplicemente non esistano, se non per un effetto retroattivo di un testo. Stewart-Steinberg, cit. p. 28.

[10] Heim è il termine tedesco che il saggio di Freud sul Perturbante (Unheimlich) ha reso più che significativo per ogni psicoanalista, indipendentemente dalla lingua in cui gli accade di parlare. Heimlich, il contrario formale dell’Unheimlich freudiano, non è però “familiare”, come ci si potrebbe attendere dal contrario di un termine che significa assieme inquietante ed estraneo. In tedesco Heimlich significa infatti segreto, nascosto e volutamente mantenuto tale. In Italia si nota qualcosa della stessa deriva terminologica: quelle mafiose si chiamano infatti “famiglie” e un detto come “i panni sporchi si lavano in famiglia”, sembra indicare che la famiglia non è solo il luogo dell’accoglienza calda e benevola dove tutto è amico, ma anche il luogo nascosto, segreto, sottratto all’occhio superegoico della civiltà e della legge.

[11] Certamente la questione del dialetto e della lingua nazionale è complessa e si avvicina per molti aspetti a quella del bilinguismo. Vale qui la pena di citare quanto osserva in proposito Antonio Gramsci che in una sua lettera dal carcere (26 marzo 1927) scrive: In che lingua parla? Spero che lo lascerete parlare in sardo e non gli darete dei dispiacerei a questo proposito. È stato un errore, per me, non aver lasciato che Edmea, da bambinetta, parlasse liberamente in sardo. Ciò ha nociuto alla sua formazione intellettuale e ha messo una camicia di forza alla sua fantasia. Non devi fare questo errore con i tuoi bambini. Intanto il sardo non è un dialetto, ma una lingua a sé, quantunque non abbia una grande letteratura, ed è bene che i bambini imparino più lingue, se è possibile. Poi, l’italiano, che voi gli insegnerete, sarà una lingua povera, monca, fatta solo di quelle poche frasi e parole delle vostre conversazioni con lui, puramente infantile; egli non avrà contatto con l’ambiente generale e finirà con l’apprendere due gerghi e nessuna lingua: un gergo italiano per la conversazione ufficiale con voi e un gergo sardo, appreso a pezzi e bocconi, per parlare con gli altri bambini e con la gente che incontra per la strada o in piazza. Ti raccomando, proprio di cuore, di non commettere un tale errore e di lasciare che i tuoi bambini succhino tutto il sardismo che vogliono e si sviluppino spontaneamente nell’ambiente naturale in cui sono nati: ciò non sarà un impaccio per il loro avvenire, tutt’altro. A. Gramsci, Lettere dal carcere, Einaudi, Torino 1947.

[12] - A proposito, - soggiunse il burattino – per andare a scuola mi manca sempre qualcosa: anzi mi manca il più e il meglio.

- Cioè?

- Mi manca l’Abbecedario.

- Hai ragione: ma come si fa per averlo?

- È facilissimo: si va da un libraio e si compra.

- E i quattrini?

-Io non ce l’ho.

-Nemmeno io, - soggiunse il buon vecchio, facendosi tristo.

(Pinocchio, cit. p. 33)

[13] Sigmund Freud, “L’Io e l’Es”, tr.it. in Freud Opere (OSF), Boringhieri, Torino 1977, vol. IX, p. 470.

[14] Ibidem, p. 493. A questo proposito Freud inserisce una nota interessante, che è la seguente: Forse sarebbe più prudente dire “con i genitori”, in quanto padre e madre, prima che sia conosciuta con esattezza la differenza tra i sessi e la mancanza del pene, non sono valutati differentemente.

[15] Ibidem, p.494.

[16] Ibidem, p. 488.

[17] Ibidem, p. 492.

[18] - Io non me ne anderò da qui, - rispose il grillo – se prima non ti avrò detto una gran verità.

– Dimmela e spicciati.

- Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna. Non avranno mai bene in questo mondo; e prima o poi dovranno pentirsene amaramente.

- Canta pure grillo mio, come ti pare e piace…(Pinocchio, cit. p. 18)

[19] Il tedesco di Freud registra questa differenza tra das Heim e das Vaterland, tra il luogo eminentemente femminile del focolare domestico e la Patria, la terra dei padri. Significativamente si parla in italiano di una più confusiva Madrepatria.

[20] D’altronde, se quel che dico corrisponde a qualcosa di sostanziale, in Italia non si fa che caricaturizzare quel che è presente da sempre all’interno della Chiesa. Pensate a Matteo 23, 1-2: Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: “Sulla cattedra di Mosé si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le frange; amano posti d’onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare “rabbi” dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare “rabbi”, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno “padre” sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare “maestri”, perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo; chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato.

[21] - Vuoi tu, di cinque miserabili zecchini, farne cento, mille, duemila?

- Magari! E la maniera?

- La maniera è facilissima. Invece di tornartene a casa tua, dovresti venire con noi.

- E dove mi volete condurre?

- Nel paese dei Barbagianni.

(Pinocchio, cit. p 50)

[22] Cfr. J. Lacan, Les non-dupes errent, Séminaire 1973 – 1974, Éditions de l’Association Lacanienne Internationale, lezione del 11 dicembre 1973. Qui il concetto è presentato come quel punto d’arresto della significazione che si trova all’incrocio tra il Simbolico e il Reale, punto per il quale il Nome precede – ed è un fatto – la necessità per la quale non cesserà più di scriversi.

[23] Cfr. J. Lacan, Les non dupes…cit. lezione del 9 aprile 1974.

[24] Dalla nostra frequentazione della vulgata noi siamo abituati a considerare Abele come un nome proprio, e certamente lo era, ma non solo. Habel infatti è anche fumo e “vanità delle vanità” - o “polvere di polveri” nella traduzione di Ceronetti dell’Ecclesiaste ( Qohélet o l’Ecclesiaste, Einaudi, Torino 1970) - è la traduzione dell’ebraico “habel habelim”. Dio dunque sceglie il fumo, il niente, la polvere, la pura inconsistenza di fronte alla solidità di Caino (donato o acquistato). Su questa questione del nome e sull’intero episodio si veda anche A. Wénin, L’uomo biblico, tr. it. EDB, Bologna 2005.

[25] Ora immaginatevi voi quale fu la sua meraviglia quando, svegliandosi, si accorse che non era più un burattino di legno: ma che era diventato, invece, un ragazzo come tutti gli altri…(Pinocchio, cit. p. 196)

[26] Pinocchio, cit. p. 181 e 182.

[27] Siamo qui ad un punto fondamentale di questa riflessione che riguarda assieme l’Italia e la psicoanalisi, in particolare in rapporto alla questione del Padre. Tanto mi sembra importante che ho pensato di riprenderla in un lemma specifico in questo stesso testo, e a quel lemma rimando: Il Nome del Padre.

[28] Non mi picchiar tanto forte! Sono le prime parole che il legno pronuncia essendo in procinto di diventare la gamba di un tavolo prima di venir regalato da maestro Ciliegia a Geppetto. Ibidem, p 4.

[29] Ibidem, p. 15.

[30] L’episodio è ovviamente molto noto ed è riportato in nota nella voce “Il guardo escluso” all’interno di questo stesso volume (Genesi 22, 1-13). Qui mi limito a segnalare che è molto complesso e l’aspetto per cui l’ho citato in questo contesto è solo uno degli aspetti che si possono evidenziare nel testo. Usualmente l’episodio è conosciuto come il sacrificio di Isacco, ma nel testo è invece intitolato alla tentazione di Abramo. Dunque la prima questione sarebbe quale tentazione. Che razza di tentazione è quella di un padre “tentato” ad uccidere il figlio? Ebbene la tentazione è di prendersi per Padre, in assoluto; la tentazione sarebbe dunque quella di non riconoscersi nell’obbedienza, di non fondare la propria paternità nell’essere, prima di tutto, figlio. È a questa tentazione che Abramo non cede, e non cedendo fonda così la propria paternità. (Cfr. André Wénin, Isacco o la prova di Abramo, tr. it., Cittadella Editrice, Assisi 2005.)

[31] Non vorrei riferirmi troppo all’attualità politica nazionale, ma balza agli occhi che oggi, mentre scrivo queste righe, le forze politiche italiane hanno trovato un accordo fragile e transitorio nel varare un governo “tecnico” il cui mandato è di fare quanto l’Europa ci chiede.